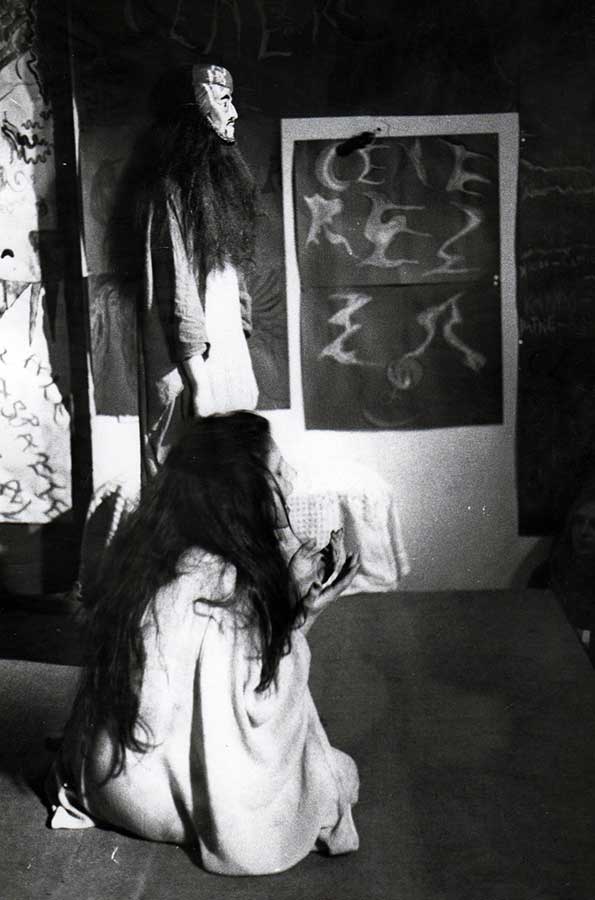

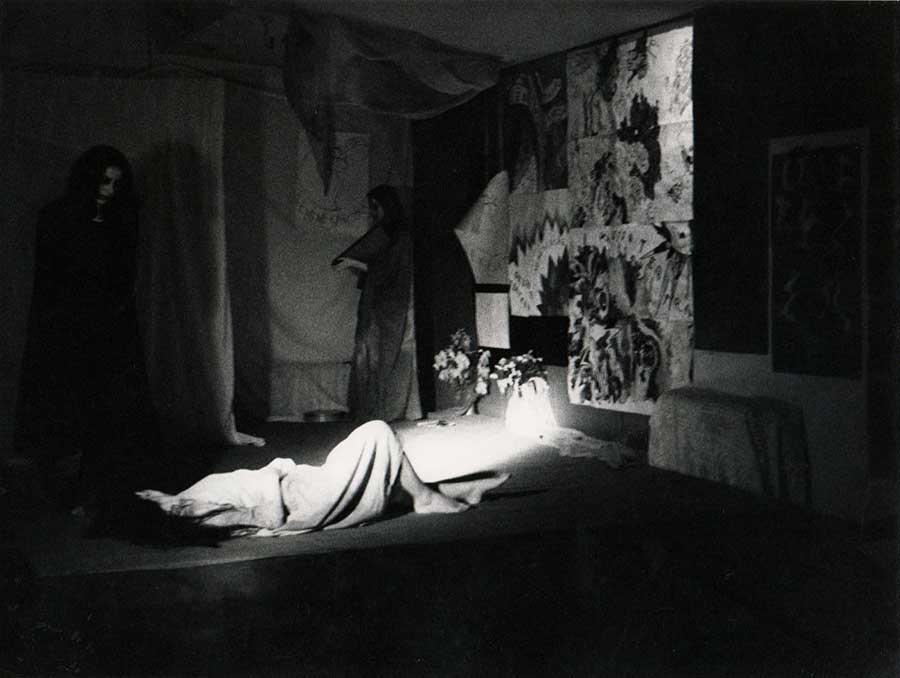

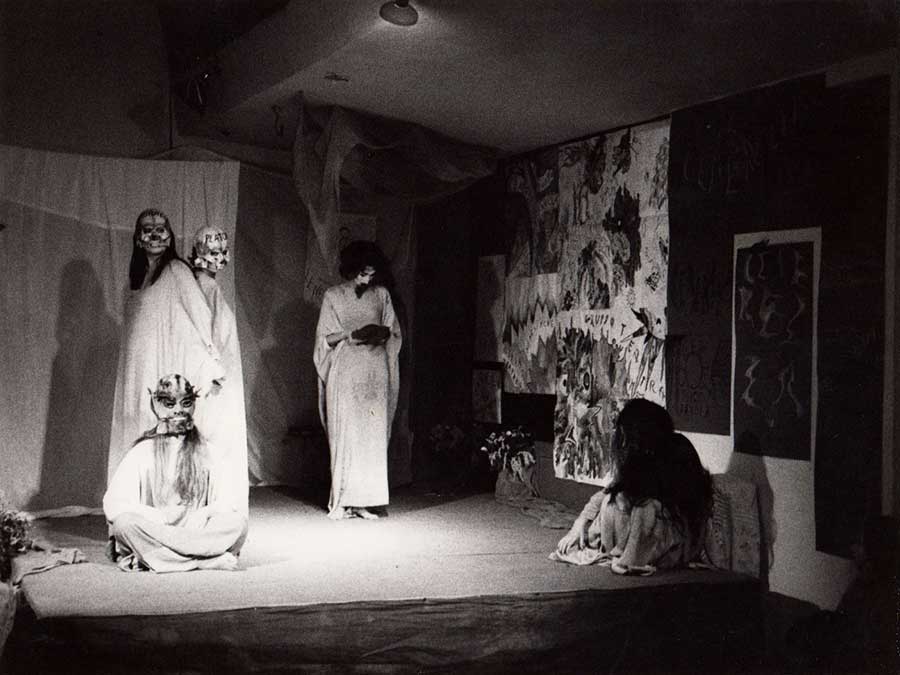

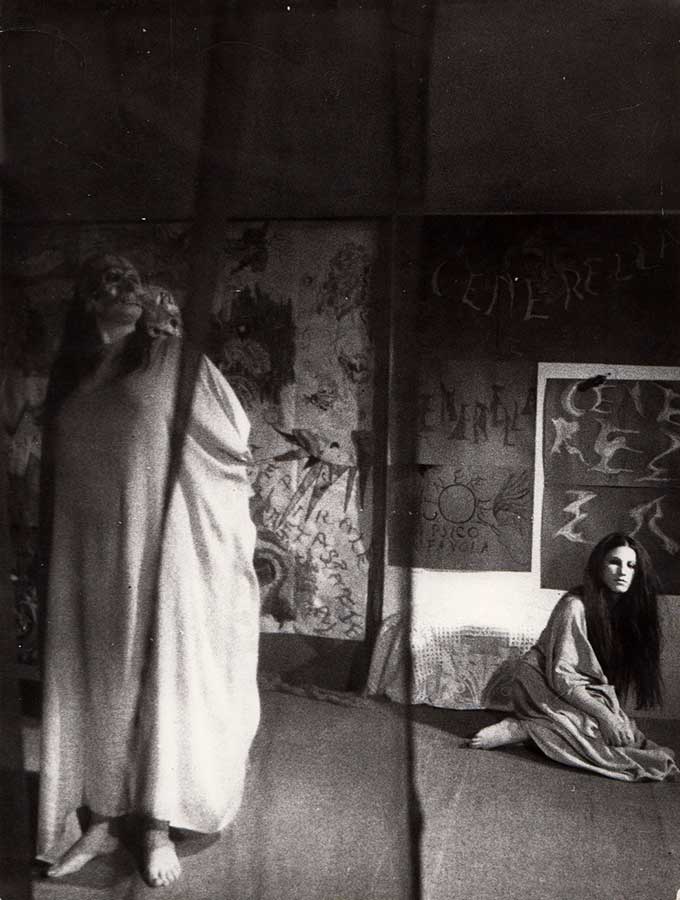

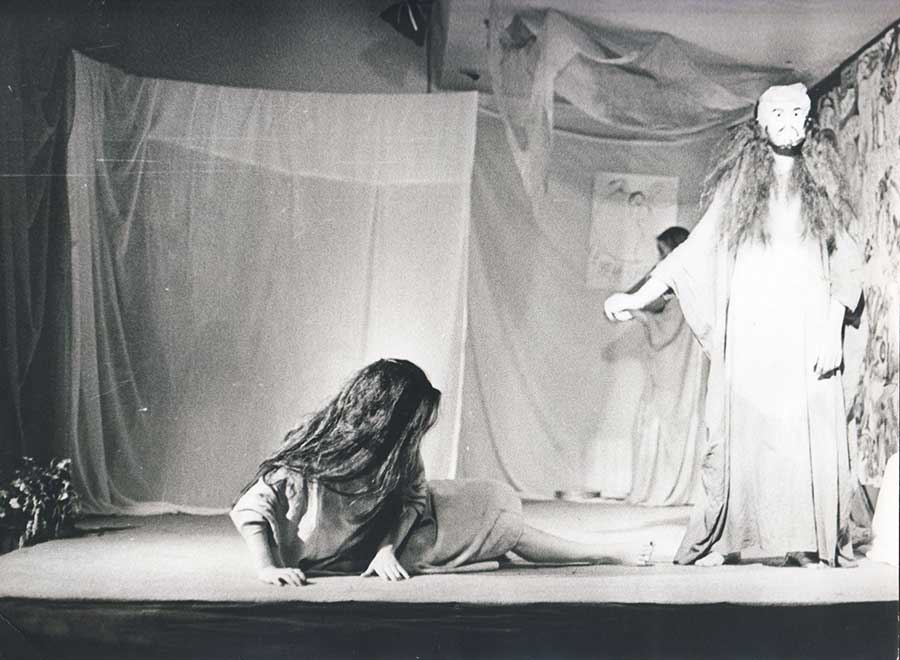

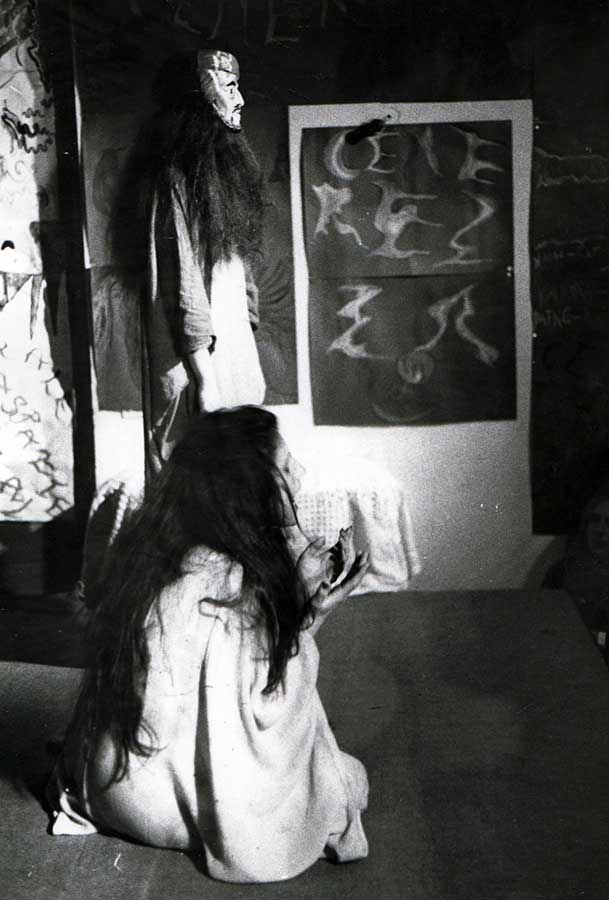

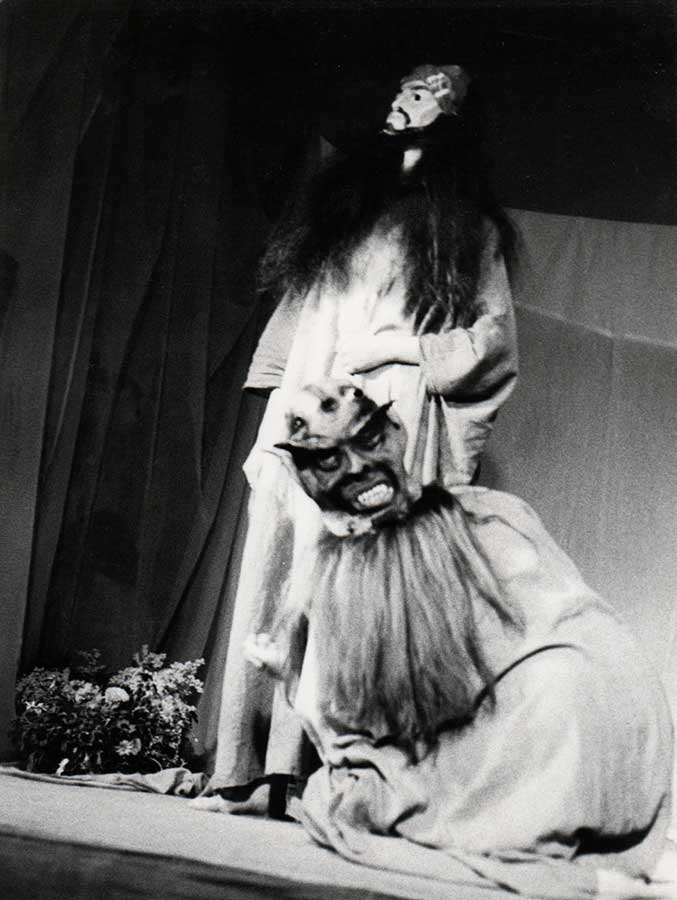

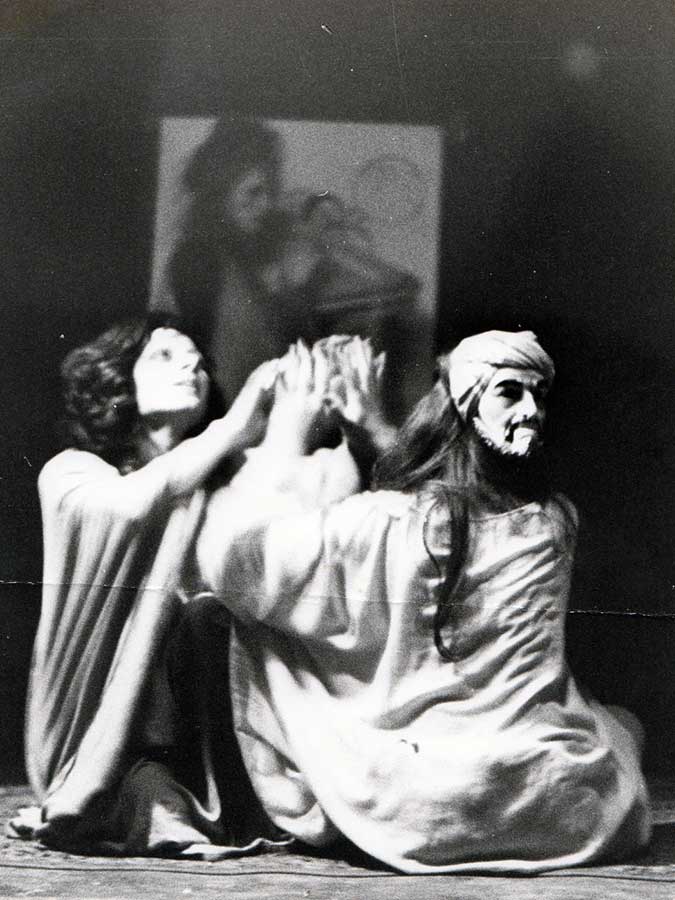

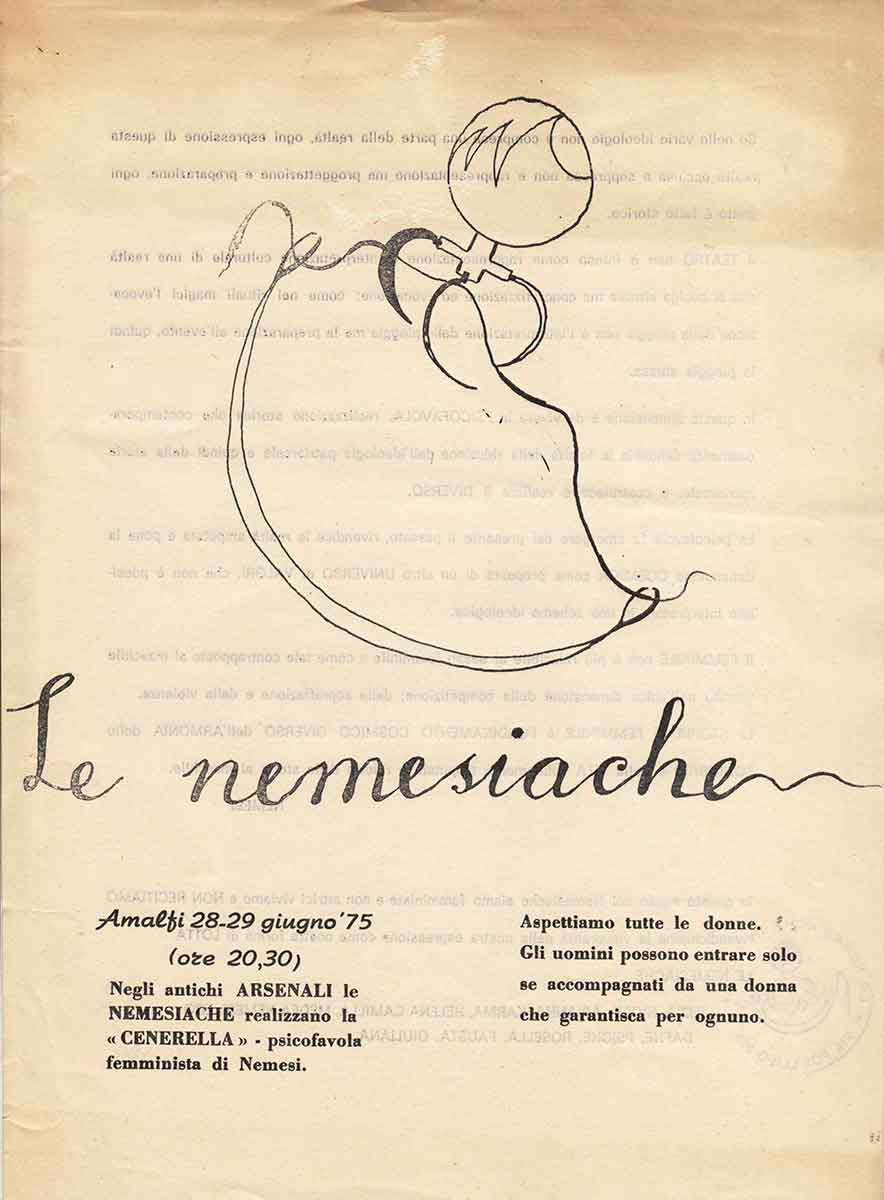

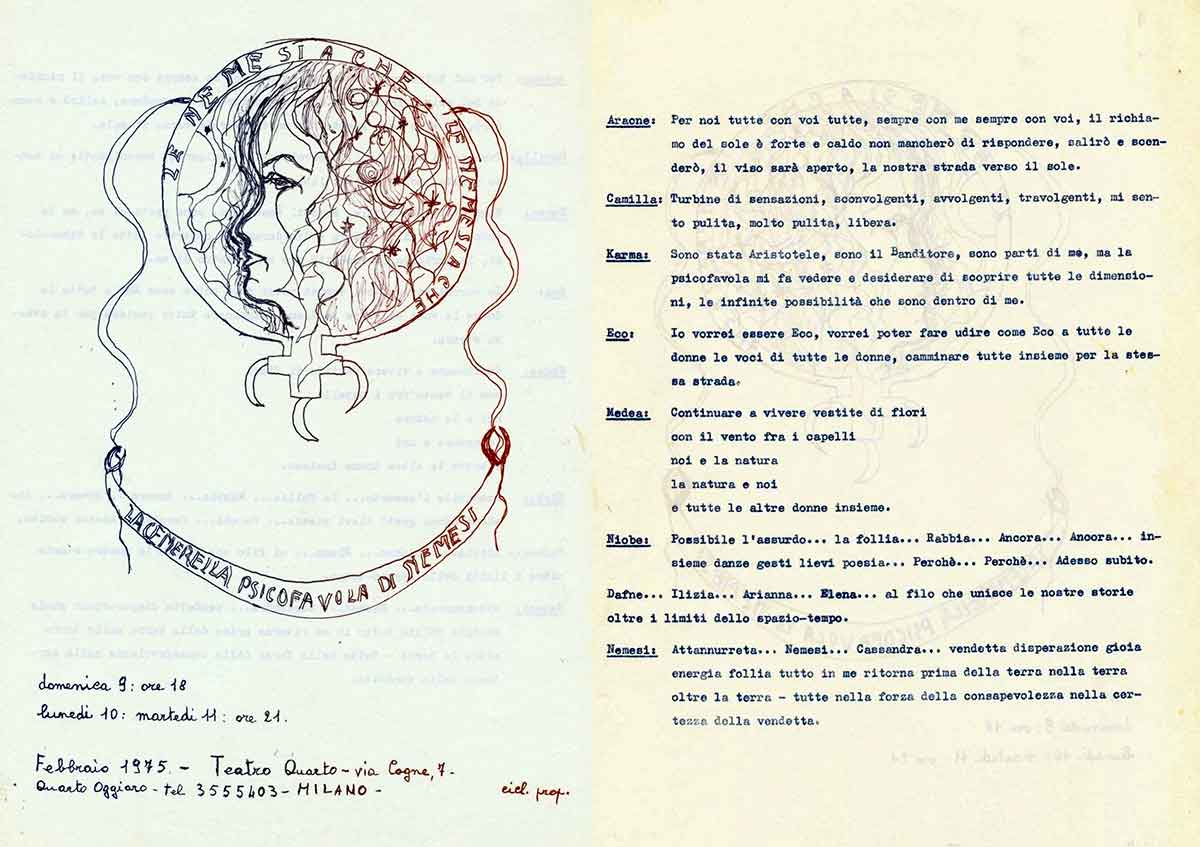

Cenerella - Psicofavola

Soggetto Sceneggiatura Regia: Lina Mangiacapre

Musiche Originali: Nemesiache

Nazionalità: Italia

Durata: 90 minuti

Anno: 1973

Produzione: Cooperativa Le Tre Ghinee

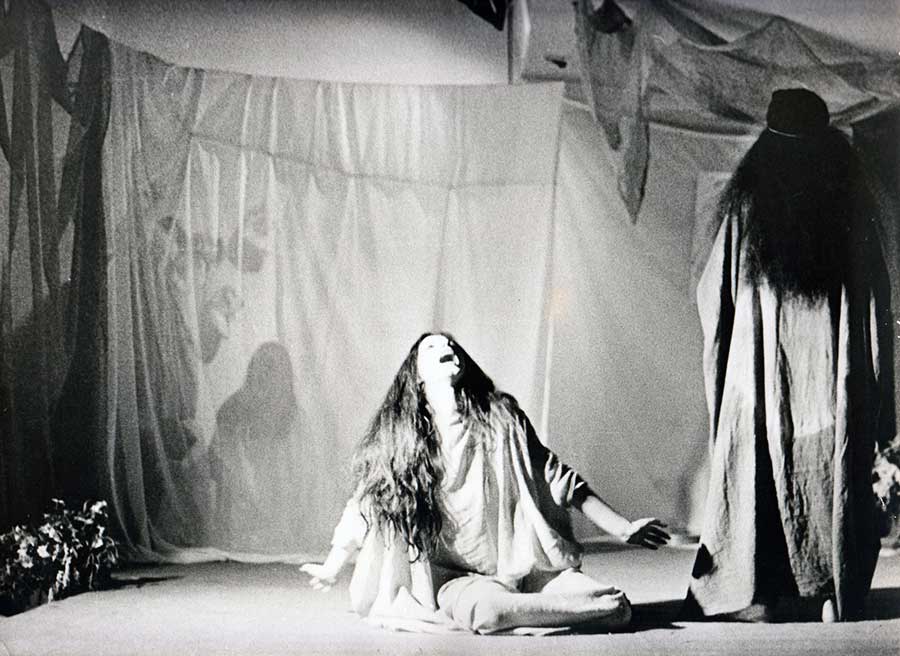

E' la denuncia dell’oppressione di una donna – Cenerella -,

isolata fra tre uomini: il padre e i fratelli che rappresentano la

cultura maschile, ingannata dal mito dell’amore – il principe -.

La mancanza di conoscenza della storia di lotta e di morte delle

altre donne è la perdita della propria memoria storica,

personificata dalla Donna- Memoria. La scelta di legare all'uomo

il proprio destino è la perdita dei propri poteri di donna: magia,

alchimia, astrologia, del proprio corpo, ed è la perdita di

Attannurreta, la dimensione totale e autonoma del femminile.

Attannu e Arreta, termine della tradizione orale popolare

napoletana. Cenerella - Donna Memoria - Attannureta, sono una

stessa realtà divisa in tre aspetti che ritrovati e riuniti

conducono alla liberazione.

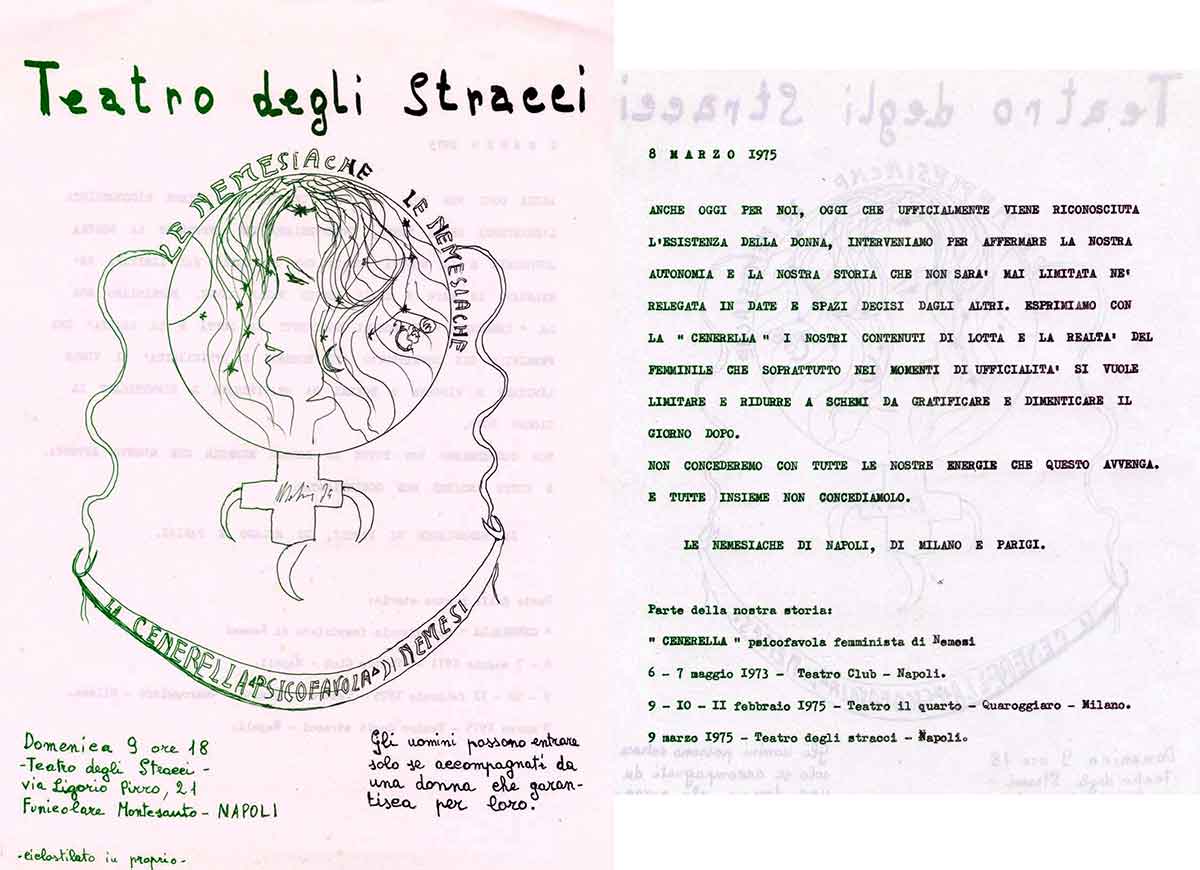

6 – 7 maggio 1973 - Teatro Club - Napoli

9 – 10- 11 febbraio 1975 Teatro il Quarto – Quarto Oggiaro –

Milano

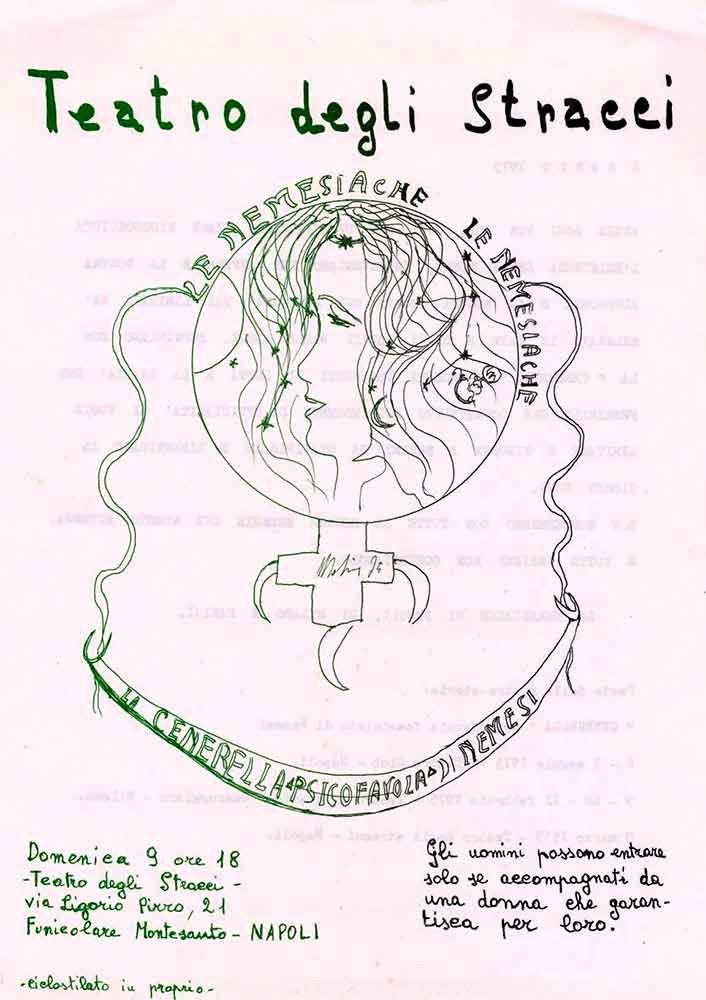

9 marzo 1975 - Teatro degli Stracci – Napoli

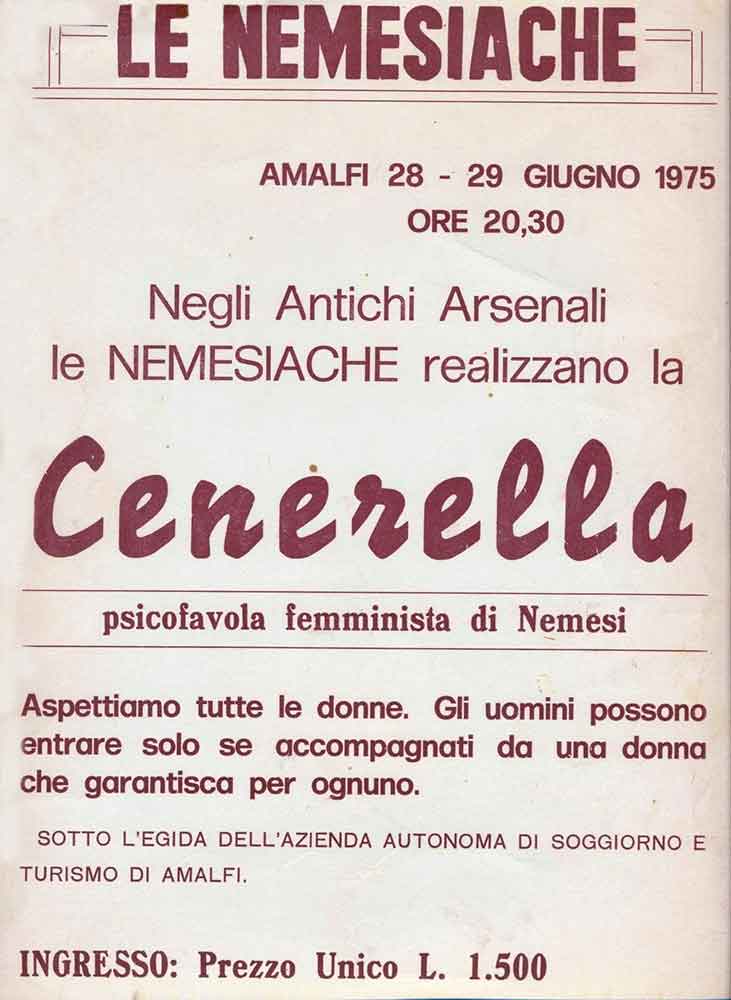

29 -29 giugno 1975 Arsenali - Amalfi

Rassegna

Femminismo/ Cenerentola – Vista dalle donne

AUT – Maggio 1973 di Adele Cambria

Dicono:” Noi denunciamo, noi rigettiamo, noi rivendichiamo, noi ci

esprimiamo: con il teatro”. Dicono:” Sino ad ora la donna è stata

espressa dall’uomo e si è espressa tramite l’uomo che capitalizza

la sua creatività, le sue idee, il suo lavoro, le sue energie

vitali. Usiamo il cinema per vivere la nostra creatività, la

nostra fantasia, la nostra immaginazione. Perché questo ci

diverte”.

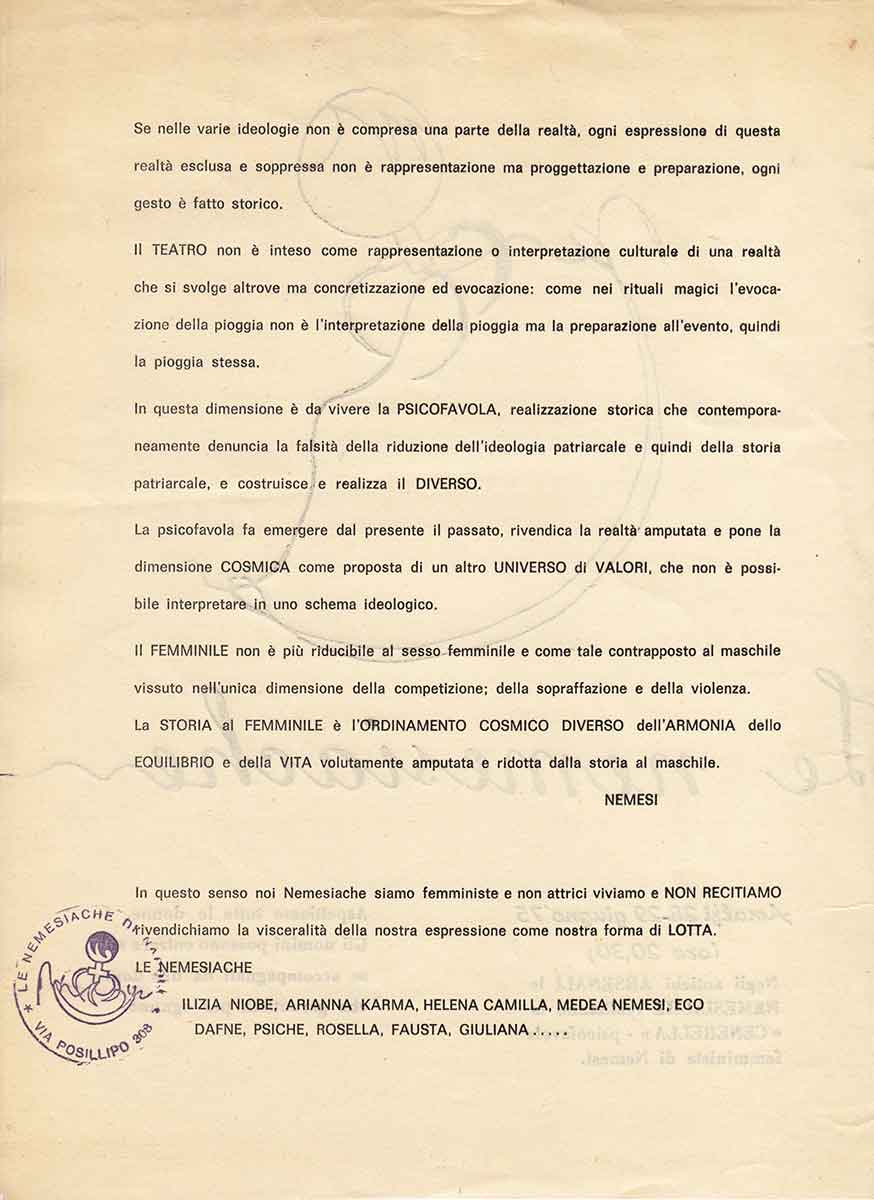

Due documenti femministi, il primo del gruppo napoletano “Le

Nemesiache”, l’altro del Collettivo Romano Femminista di Cinema,

parlano coraggiosamente a questo modo e, dando per scontati i

sarcasmi, centrano il problema dello spazio culturale che le donne

hanno bisogno di gestire, finalmente, in proprio, in prima

persona: muse, ispiratrici, ninfe egerie, male femmine o vipere,

le donne sono state quasi costantemente “viste” dagli altri (dagli

uomini) in ogni tipo di espressione o rappresentazione culturale,

dal poema omerico a quello scespiriano o dantesco, e ancora nella

pittura e nella statuaria, dalla iconografia etrusca a Moore, nel

teatro – da Euripide a Goldoni a Beckett – perfino nel cinema,, un

mezzo di creazione relativamente giovane. Le donne non creano,

sono create, inventate dagli altri secondo schemi che esprimono la

mentalità dominante (maschile): la donna, sia pure “protagonista”

di romanzi, poemi, spettacoli, ecc. si limita ad essere ciò che

l’uomo proietta su di lei: così l’inconscio maschile, cercando di

padroneggiare o addirittura di negare i concetti di natura, amore,

male, peccato ne fa delle attribuzioni della femminilità, li

trasferisce sopra la donna, inventa Circe ed Eva; ancora, il

desiderio maschile di dominio e possesso crea l’immagine della

donna passiva, sottomessa, impotente, da proteggere (Lucia

Mondella).

Così la repressione sessuale che l’uomo subisce, oggi, nella

famiglia ancora, culturalmente patriarcale,, nel lavoro,

attraverso la pornografia alimentata dal sistema, lo porta a

mitizzare la verginità, la purezza, la fedeltà: e se Dante

inventava Beatrice e Omero Penelope, la disponibilità sessuale

opaca ed avida di compensi della Cecilia moraviana non è che

l’ammissione di un fallimento maschile: la donna non-vergine è

vista, nonostante tutto, come un disvalore. Persino le fattezze

fisiche delle eroine, la loro esteriorità, è inventata dall’uomo,

secondo un canone estetico variabile, da un tempo all’altro, ma la

cui costante è la celebrazione del rapporto sadomasochistico: da

L’Angelo Azzurro a Ultimo tango a Parigi.

L’esigenza di dire di sé in prima persona, che più acutamente oggi

le donne sentono e si provano a soddisfare, con tentativi di

teatro, di cinema, anche di romanzi femministi, non rifiuta, al

contrario, gli apporti, in qualche modo miracolosi, che alcune

donne, nel corso della storia culturale dell’umanità, sono

riuscite a dare comunque: se ne tende anzi al recupero, partendo

dall’analisi, che deve essere estremamente lucida del livello di

autocoscienza (coscienza della propria condizione di donna) che

ciascuna ha espresso: per stabilire, cioè, fino a che punto siano

riuscite ad esprimersi come donne, e dove abbiano invece subito,

anche qui la colonizzazione maschile: in una tale analisi, Saffo

si opporrebbe evidentemente, a George Sand, che perfino nella

scelta del nom de plume, maschile, rifiutava, quasi con isteria

(ma avrebbe potuto dare diversamente?) la propria identità.

Né l’inevitabile (anche sana) rabbia sovversiva del femminismo può

rifiutarsi, nei tempi lunghi, di accogliere parole di uomini la

cui intuizione poetica abbia decifrato ed espresso l’identità

femminile: così Rimbaud: “Quando sarà spezzato l’infinito

servaggio della donna, quando ella vivrà di sé e per sé…sarà anche

lei poeta. I suoi mondi di idee differiranno dai nostri? Ella

troverà delle cose strane, insondabili, ripugnanti, deliziose: noi

le prenderemo, noi le comprenderemo”.

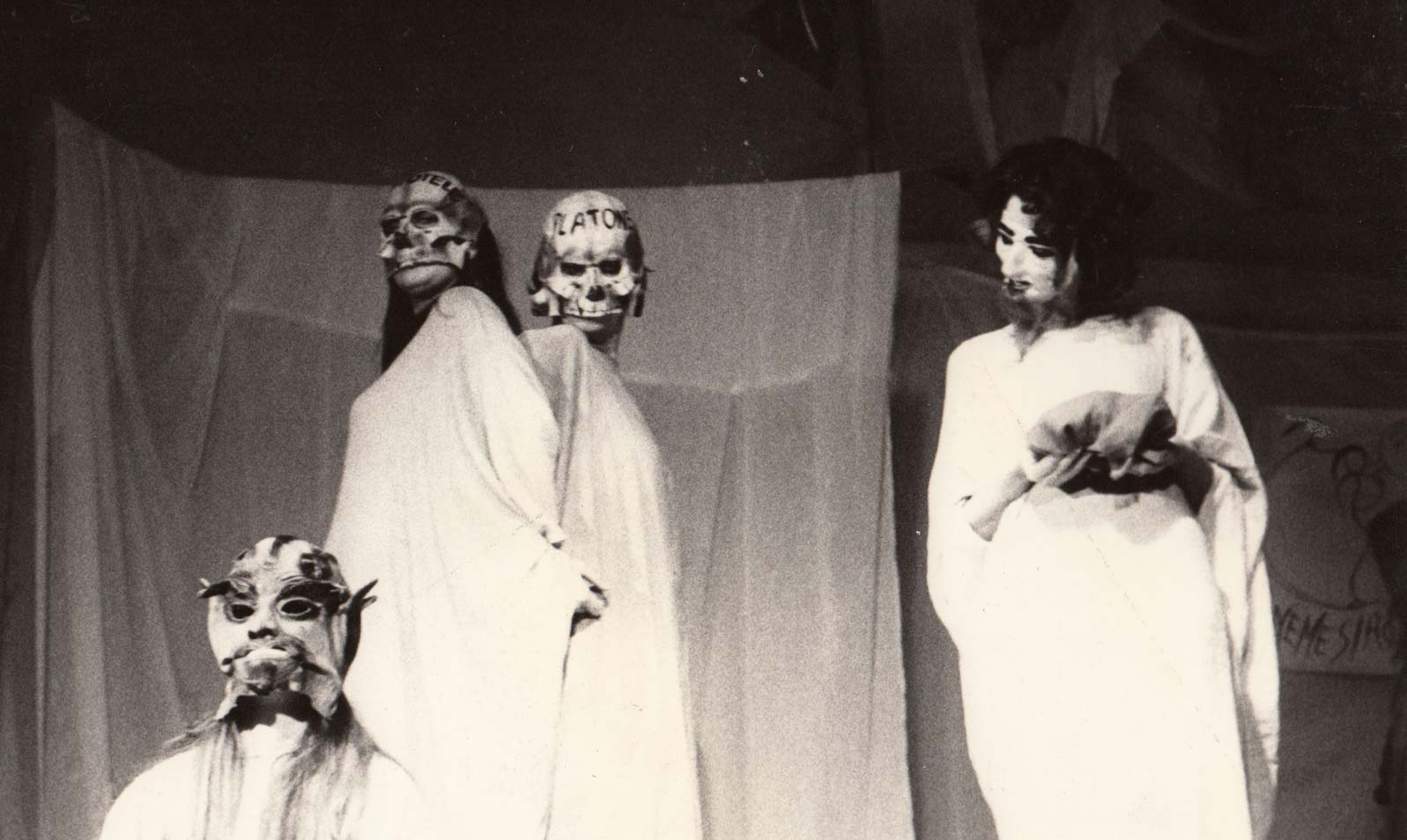

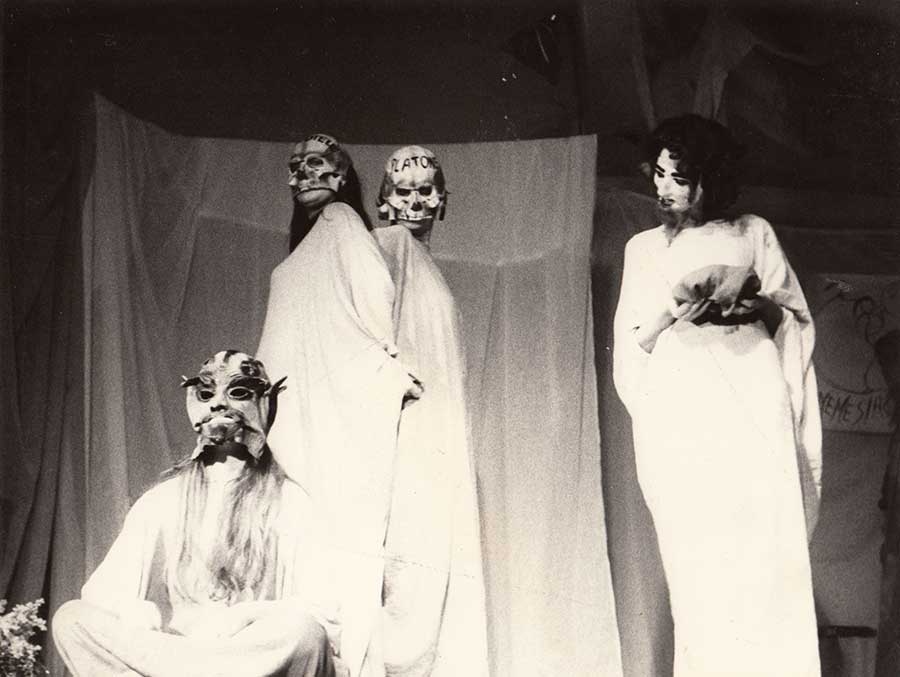

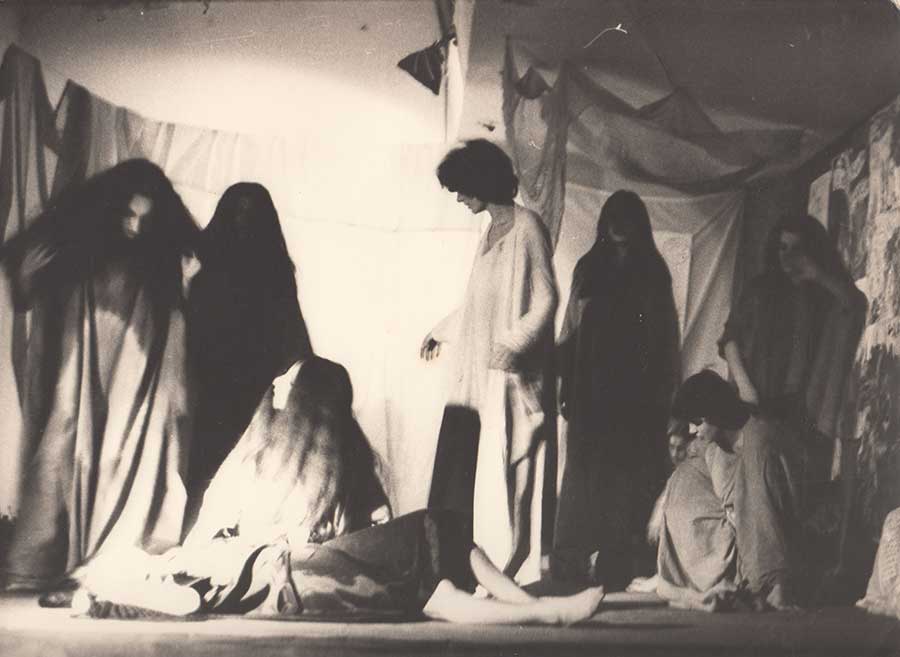

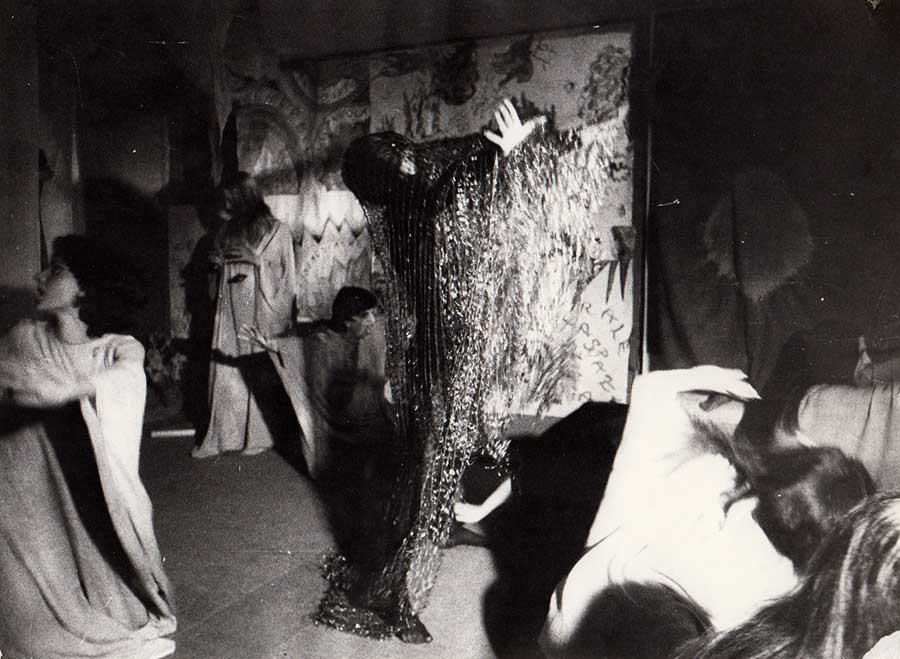

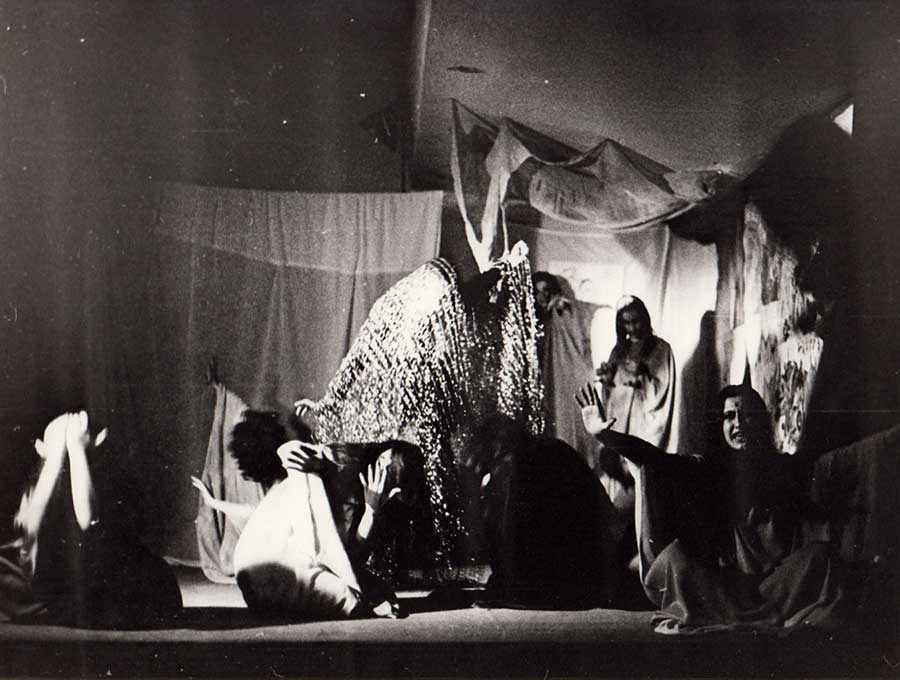

Strane, insondabili, ripugnanti, deliziose: sono tutti aggettivi

perfetti per descrivere, nella loro situazione di scena, le

ragazze di Napoli del gruppo “Le Nemesiache”.

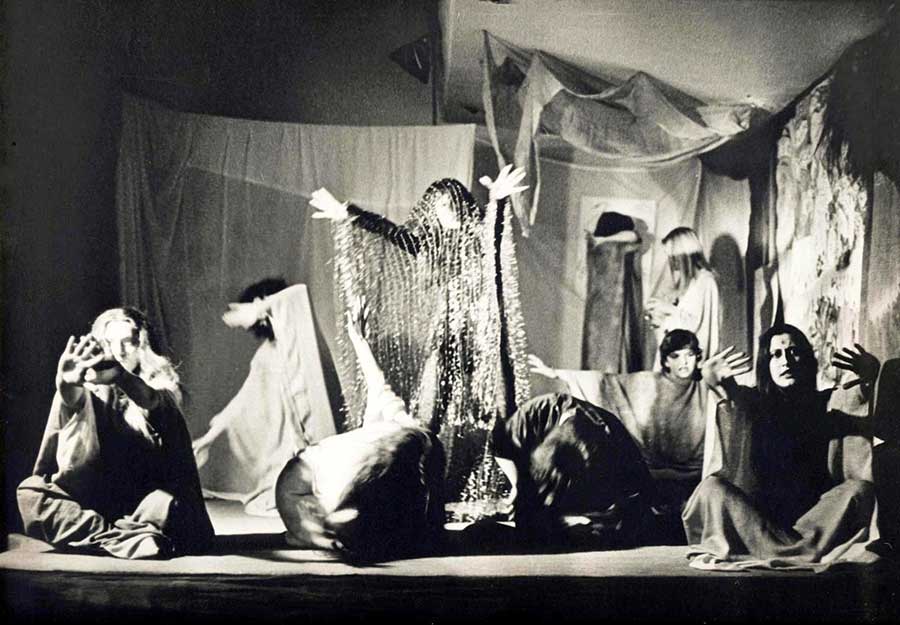

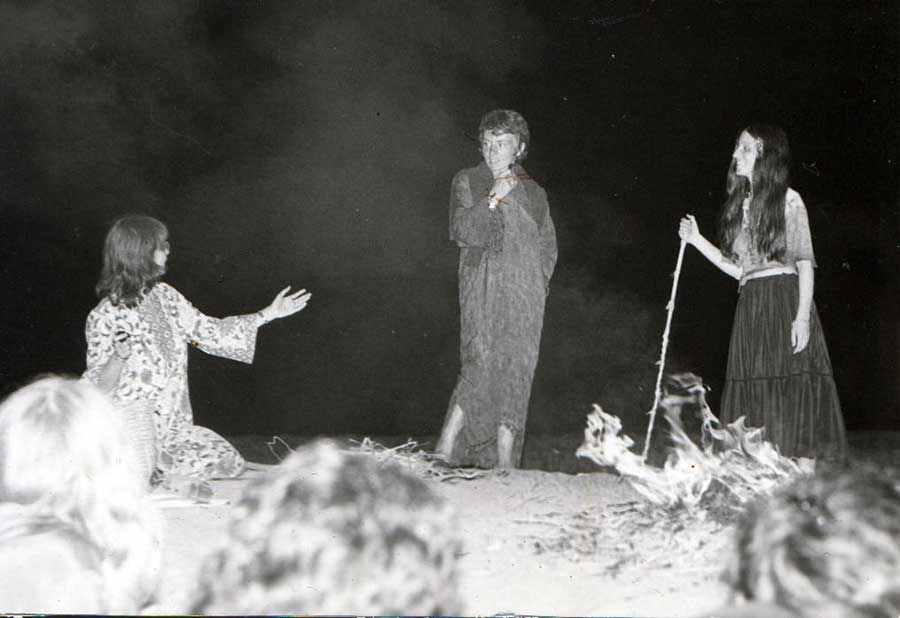

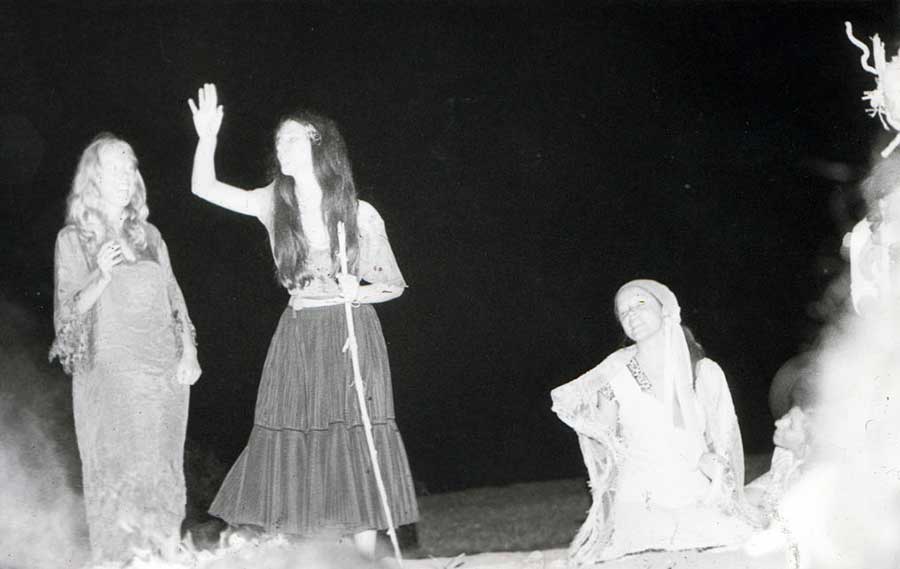

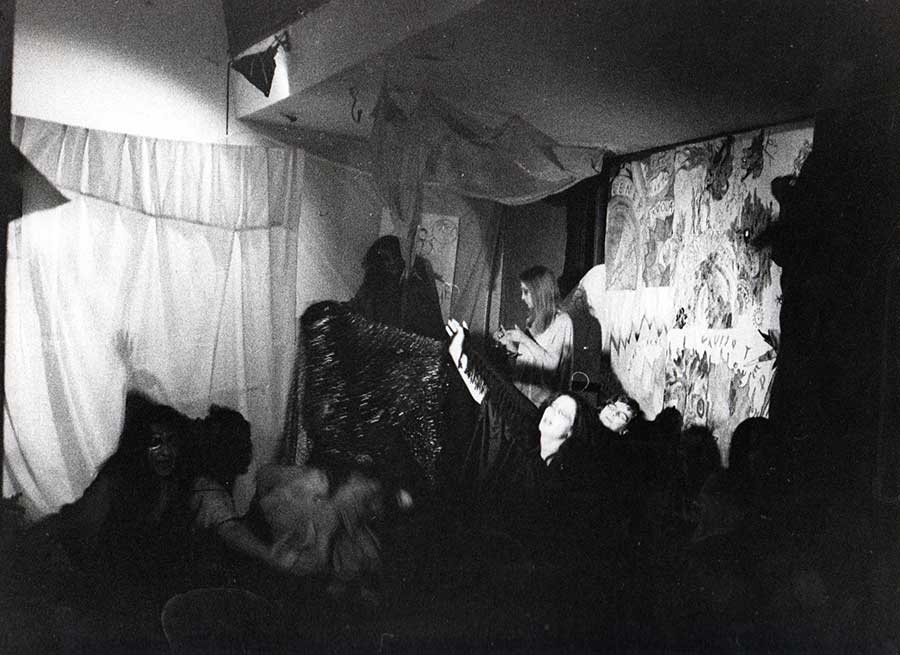

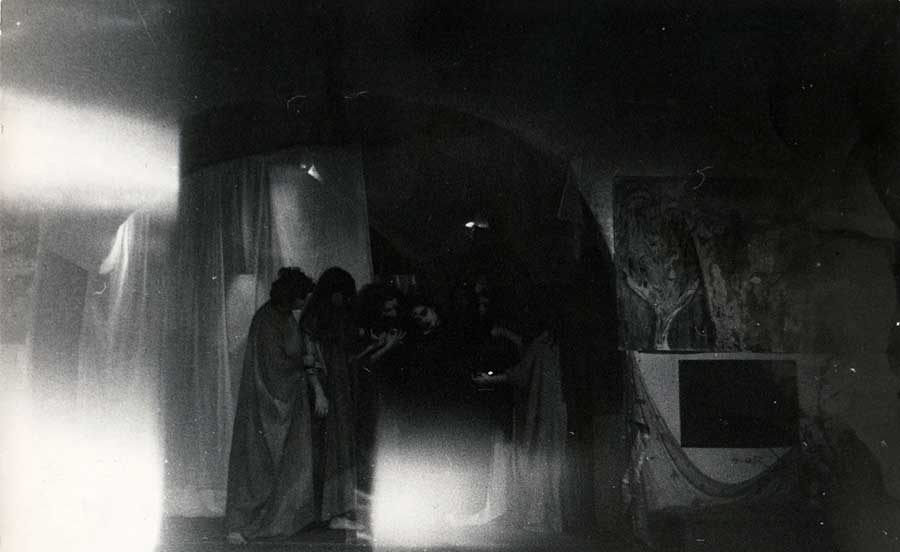

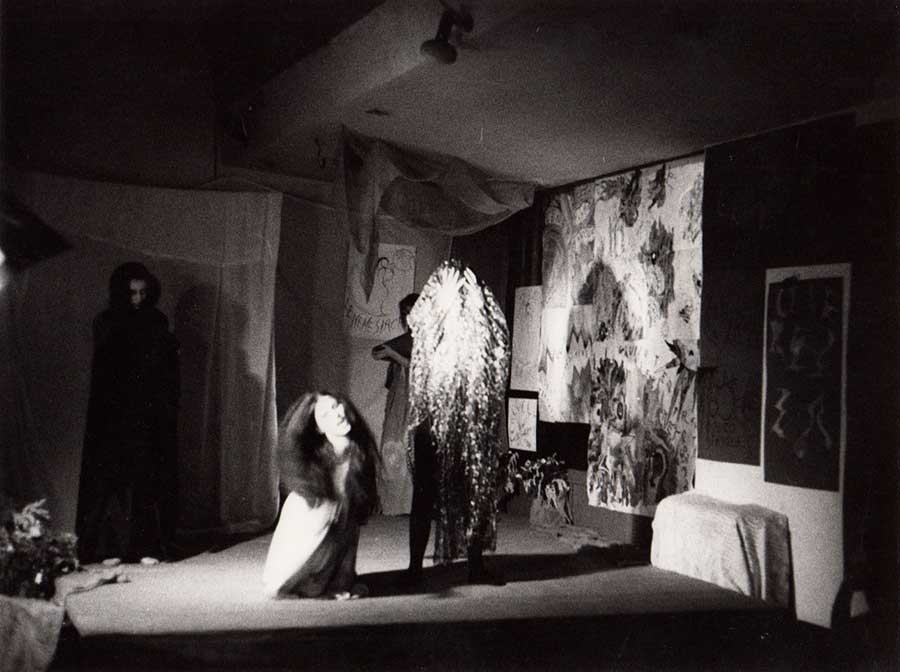

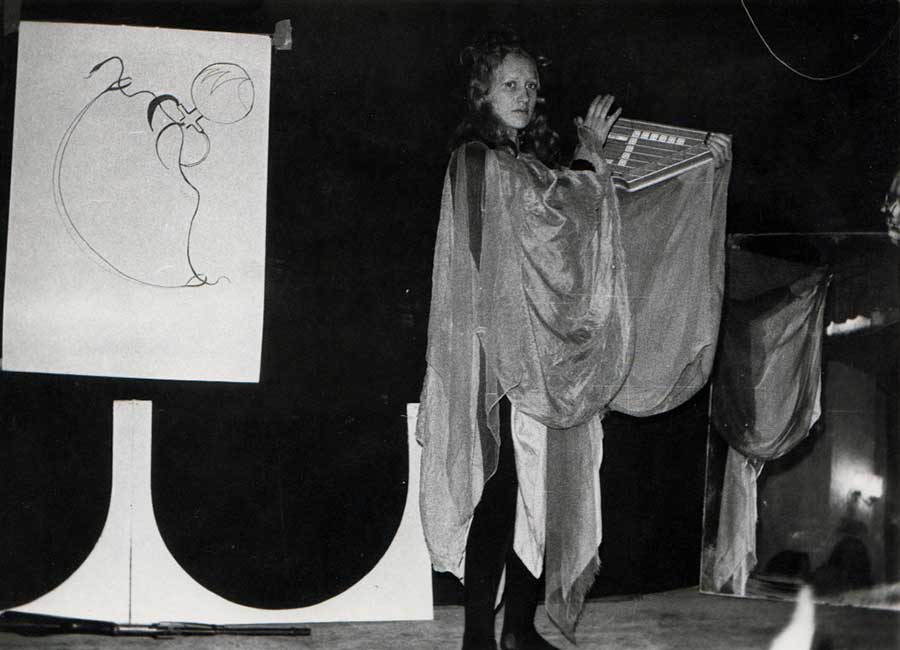

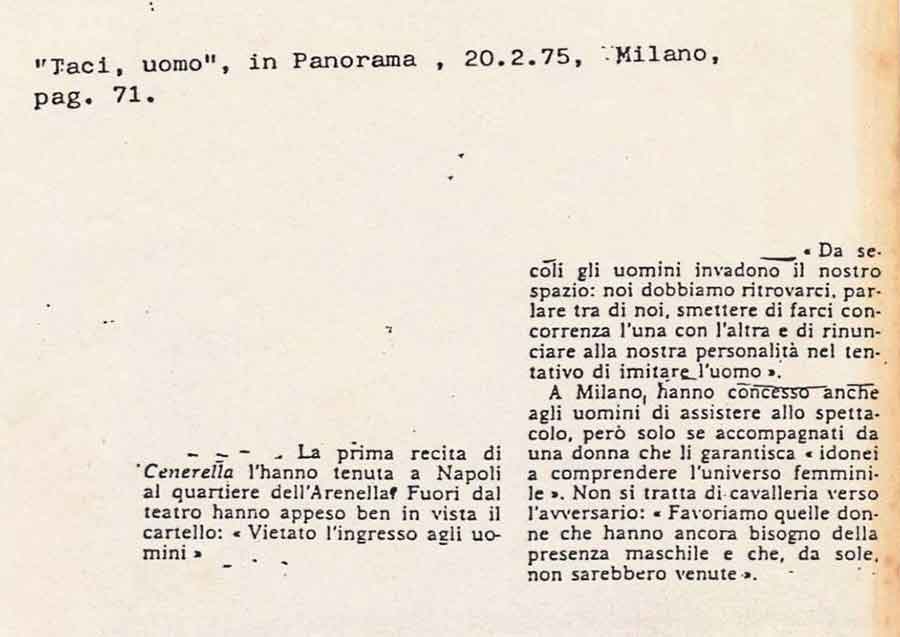

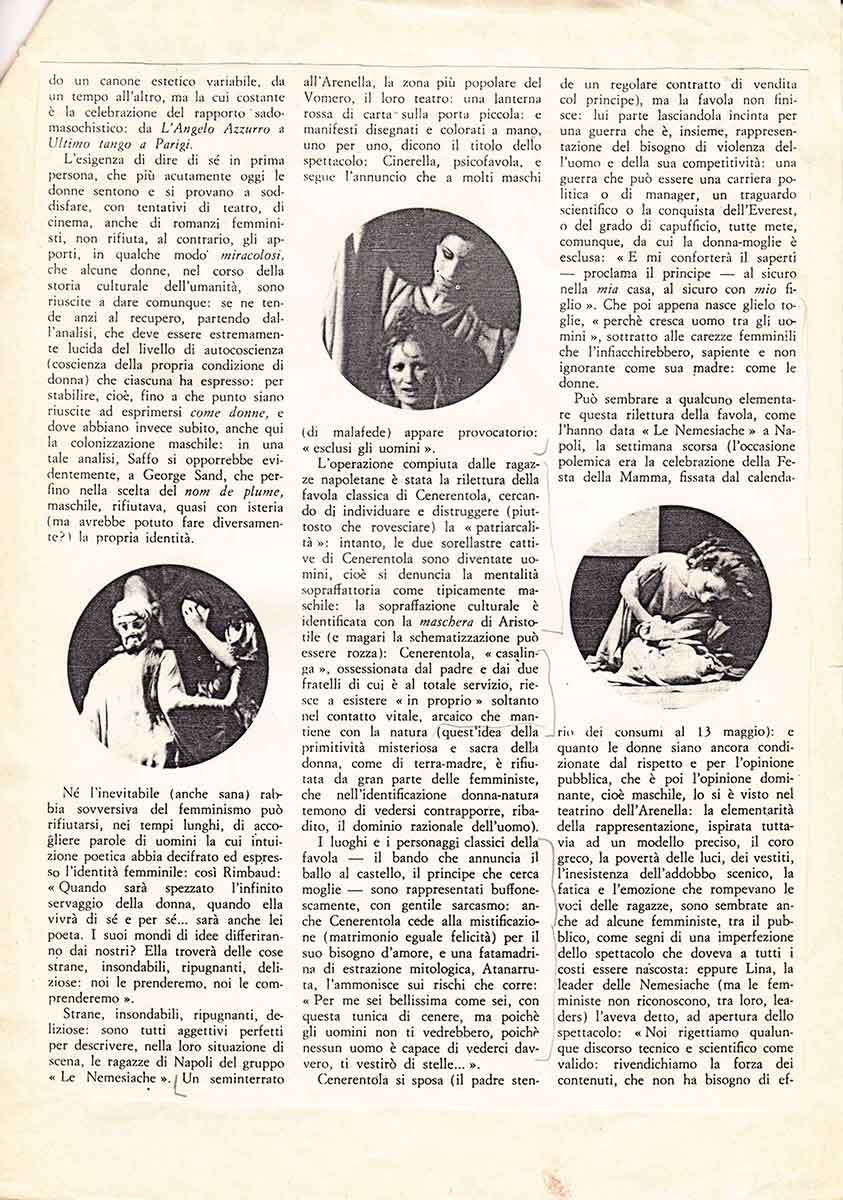

Un seminterrato all’Arenella, la zona più popolare del Vomero, il

loro teatro: una lanterna rossa di carta sulla porta piccola: e

manifesti disegnati e colorati a mano, uno per uno, dicono il

titolo dello spettacolo: Cinerella, psicofavola, e segue

l’annuncio che a molti maschi (di malafede) appare provocatorio:

“esclusi gli uomini”.

L’operazione compiuta dalle ragazze napoletane è stata la

rilettura della favola classica di Cenerentola, cercando di

individuare e distruggere (piuttosto che rovesciare) la

“patriarcalità”: intanto, le due sorellastre cattive di

Cenerentola sono diventate uomini, cioè si denuncia la mentalità

sopraffattoria come tipicamente maschile: la sopraffazione

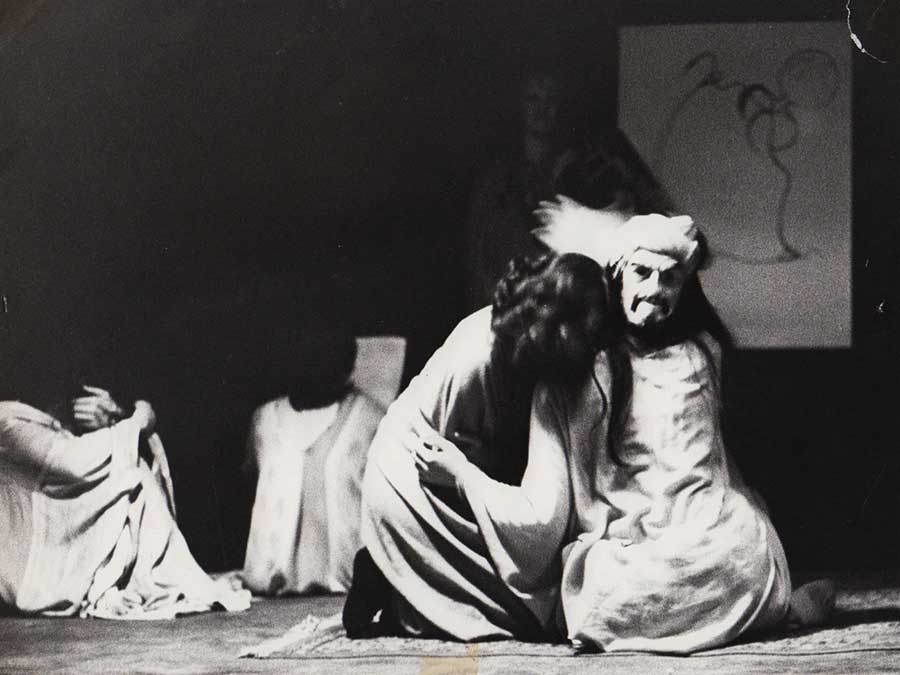

culturale è identificata con la maschera di Aristotile ( e magari

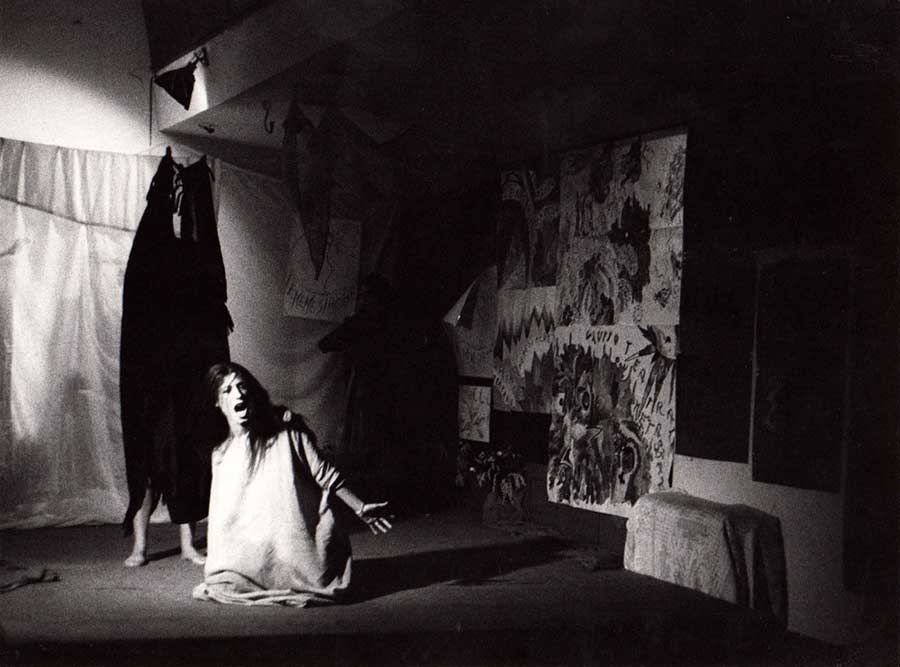

la schematizzazione può essere rozza). Cenerentola, “casalinga”,

ossessionata dal padre e dai due fratelli di cui è al totale

servizio, riesce a esistere “ in proprio” soltanto nel contatto

vitale, arcaico che mantiene con la natura (quest’idea della

primitività misteriosa e sacra della donna, come di terra-madre, è

rifiutata da gran parte delle femministe, che nell’identificazione

donna-natura temono di vedersi contrapporre, ribadito, il dominio

razionale dell’uomo).

I luoghi e i personaggi classici della favola – il bando che

annuncia il ballo al castello, il principe che cerca moglie – sono

rappresentati buffonescamente, con gentile sarcasmo: anche

Cenerentola cede alla mistificazione (matrimonio eguale felicità)

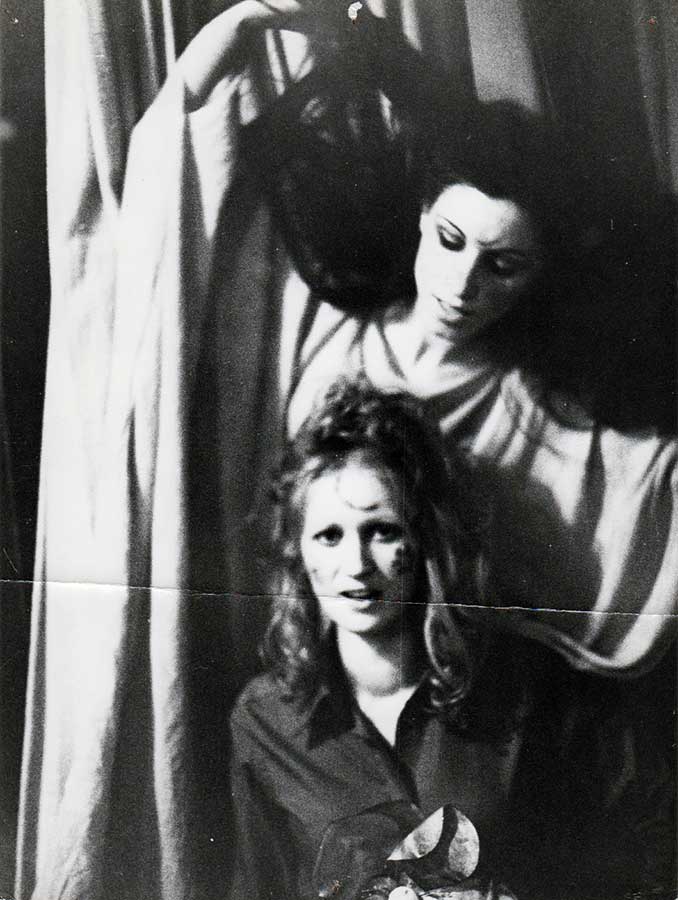

per il suo bisogno d’amore, e una fata madrina di estrazione

mitologica, Attannarruta, l’ammonisce sui rischi che corre: “Per

me sei bellissima come sei, con questa tunica di cenere, ma poiché

gli uomini non ti vedrebbero, poiché nessun uomo è capace di

vederci davvero, ti vestirò di stelle…”.

Cenerentola si sposa (il padre stende un regolare contratto di

vendita col principe), ma la favola non finisce: lui parte

lasciandola incinta per una guerra che è, insieme,

rappresentazione del bisogno di violenza dell’uomo e della sua

competitività: una guerra che può essere una carriera politica o

di manager, un traguardo scientifico o la conquista dell’Everest,

o del grado di capufficio, tutte mete, comunque, da cui la

donna-moglie è esclusa: “E mi conforterà il saperti – proclama il

principe – al sicuro nella mia casa, al sicuro con mio figlio”.

Che poi appena nasce glielo toglie, “perché cresca uomo tra gli

uomini”, sottratto alle carezze femminili che l’infiaccherebbero,

sapiente e non ignorante come sua madre; come le donne.

Può sembrare a qualcuno elementare questa rilettura della favola,

come l’hanno data “ le Nemesiache” a Napoli, la settimana scorsa

(l’occasione polemica era la celebrazione della festa della Mamma,

fissata dal calendario dei consumi al 13 maggio): e quanto le

donne siano ancora condizionate dal rispetto e per l’opinione

pubblica, che è poi l’opinione dominante, cioè maschile, lo si è

visto nel teatrino dell’Arenella: la elementarità della

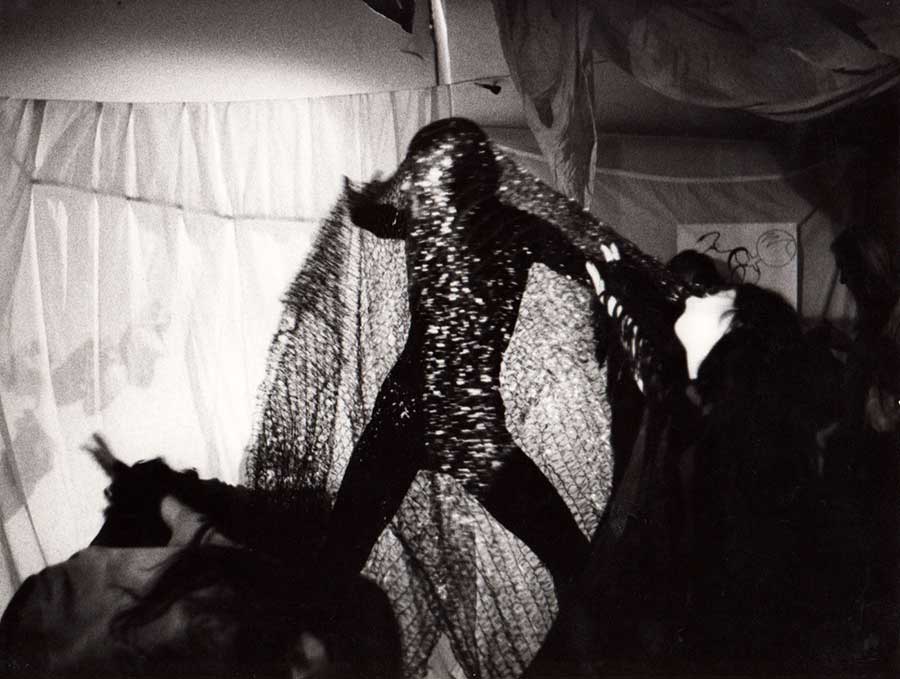

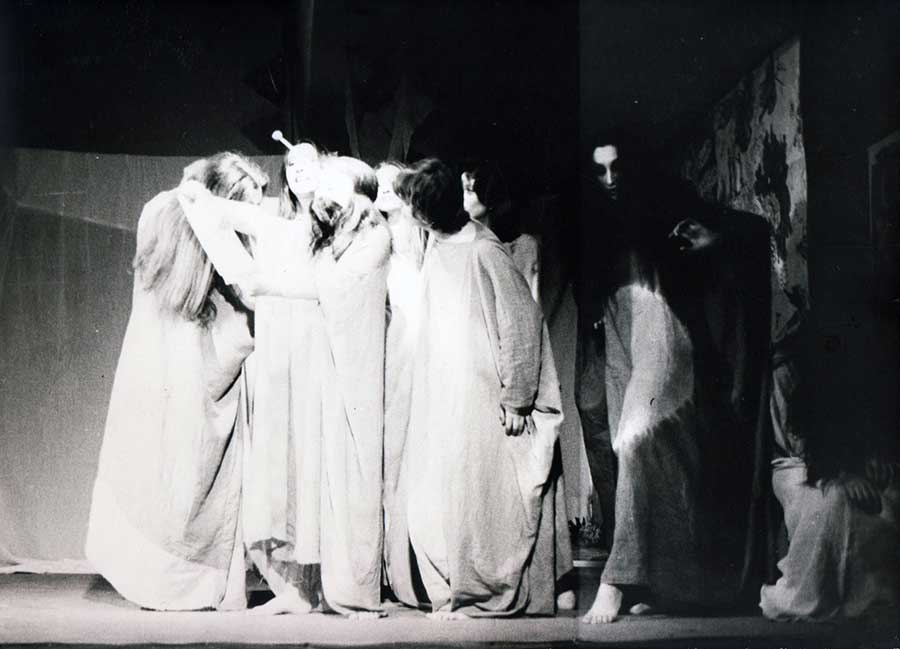

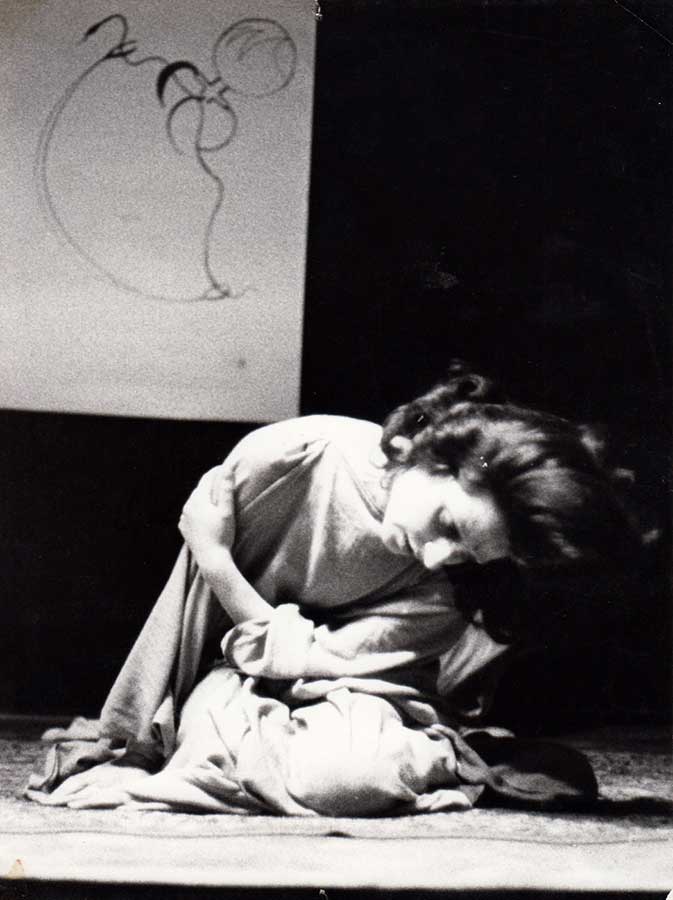

rappresentazione, ispirata tuttavia ad un modello preciso, il coro

greco, la povertà delle luci, dei vestiti, l’inesistenza

dell’addobbo scenico, la fatica e l’emozione che rompevano le voci

delle ragazze, sono sembrate anche ad alcune femministe, tra il

pubblico, come segni di una imperfezione dello spettacolo che

doveva a tutti i costi essere nascosta: eppure Lina, la leader

delle Nemesiache (ma le femministe non riconoscono, tra loro,

leaders) l’aveva detto, ad apertura dello spettacolo: “Noi

rigettiamo qualunque discorso tecnico e scientifico come valido:

rivendichiamo la forza dei contenuti, che non ha bisogno di

effetti scenici (n.d.r. Tra l’altro, la grazia di queste otto

ragazze, gracili, con lunghi capelli, in scena, costituiva di per

sé un dato poetico, ed anche una novità non priva di glamour

spettacolare): noi rivendichiamo anche l’imperfezione come

continue possibilità aperte”.